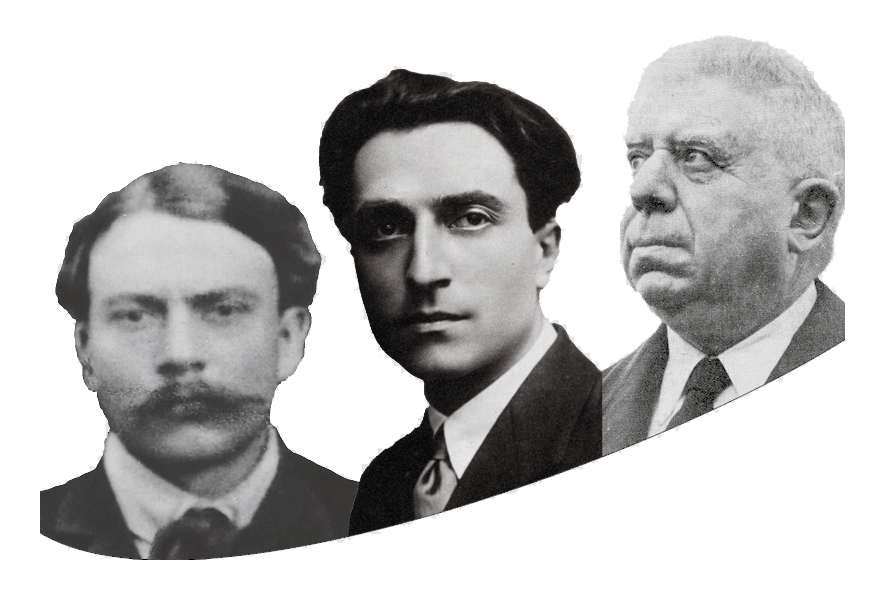

Domenica 2 luglio 1950 non fu un giorno qualsiasi per Varallo e la Valsesia. Settantacinque anni fa, l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi – su sollecitazione dell’onorevole Giulio Pastore, presidente del Consiglio di Valle e dell’avvocato Nino Barbano, Sindaco – visitò la città. Era un’epoca in cui la Valsesia esprimeva una classe dirigente protagonista nella capitale, in grado di sollecitare attenzione e presenza autorevoli sul territorio, dai Presidenti della Repubblica, ai Presidenti del Consiglio, ai Ministri. Vi era una ragione molto intima, in più, per l’invito di Pastore: la prima messa del primogenito Pierfranco – a cui De Gasperi aveva accettato di fare da padrino – alla Collegiata di San Gaudenzio. Nella stessa circostanza, ricevettero i Sacramenti dell’Eucarestia e della Cresima gli ultimi due figlioli del parlamentare valsesiano: Valeria e GianCarlo. Pastore non aveva mai nascosto la gioia per il dono ricevuto dal Signore del sacerdozio del figlio. Pierfranco che, nel tempo, sarà poi chiamato a Roma, commentatore della Radio Vaticana, vicedirettore della Sala Stampa della Santa Sede, segretario del Pontificio Consiglio per le comunicazioni sociali e, in questa qualità, Vescovo titolare di Forontoniana. Il prossimo 30 agosto ricorreranno 10 anni dalla sua chiamata in cielo.

De Gasperi fu affiancato dall’altro padrino, il colonnello Thomas Lane, addetto per i problemi del lavoro dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma. Due mesi prima, era stata fondata, nella capitale, la Cisl.

La presenza di De Gasperi, in quell’Anno Santo – si recò anche al Sacro Monte – era stata lungamente preparata ( a pochi anni dalla conclusione della guerra, le comunicazioni restavano difficili, pur se Varallo contava, ancora, addirittura, su una efficiente ferrovia). Avvenne in coincidenza con l’inaugurazione della seconda edizione dell’Estate Valsesiana che, con manifestazioni, coinvolgeva nei mesi di luglio e agosto, tutti paesi della valle.

In quella giornata, il Presidente del Consiglio non si risparmiò tra incontri con la popolazione, dialogo con le istituzioni locali e visita ai diversi luoghi. Ma la giornata del 2 luglio non fu unicamente una occasione di letizia e dialogo. Non fu un giorno qualunque per l’Italia. Il 25 giugno 1950 la Corea del Nord aveva invaso la Corea del Sud, dando il via al primo duro scontro militare che avrebbe opposto, nella “guerra fredda”, gli Usa, con i propri alleati da un lato e Unione Sovietica e Cina Popolare dall’altro. Era lo scontro tra il mondo comunista e il mondo occidentale.

Il leader del partito della Democrazia Cristiana e Presidente del Consiglio, accompagnato da Ministri del territorio come il borgomanerese Achille Marazza e il biellese Giuseppe Pella e deputati come Giuseppe Bertola, Renzo Franzo e un giovane Oscar Luigi Scalfaro, parlando ai dirigenti della DC valsesiana, colse il momento per esprimere la posizione che la Repubblica si apprestava ad assumere in quel frangente. Fu un intervento che, commentato anche dalla stampa internazionale, venne ricordato come “il discorso della quinta colonna”.

Il presidente statunitense Truman decise di intervenire in appoggio alle truppe sudcoreane che si trovavano sotto attacco da parte di quelle del nord. Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu condannò l’invasione appoggiata dalla Cina popolare di Mao Tse Tung e dalla Russia sovietica e sollecitò gli Stati membri a sostenere gli sforzi di difesa delle autorità sudcoreane. Era un episodio che preoccupava anche nel nostro continente, vista la parallela nascita (nel 1949) di due Germanie: la Repubblica Federale Tedesca nelle ex zone di occupazione americana, inglese e francese e la Repubblica Democratica Tedesca in quella sovietica.

La questione che si proponeva era come opporsi alle intenzioni espansionistiche dell’Urss, salvaguardando i principi democratici e di libertà. Il leader democristiano stava tracciando le linee per il futuro di un Paese devastato dalle guerre volute dalla dittatura, rispettandone la vocazione di pace delineata dalla Costituzione.

La denuncia di De Gasperi sulla vicenda coreana fu ferma. “E’ lo Stato-partito – disse – che assalta lo Stato democratico e l’aggressione è sempre aiutata dalla quinta colonna interna che può agire liberamente usando delle forme democratiche. Noi, da ciò, traiamo l’esempio e l’ammaestramento che un governo responsabile e davvero democratico deve vigilare e difendere le libere istituzioni chiamando a raccolta tutte le forze sinceramente oneste. Bisogna controbattere la menzognera propaganda avversaria e impedire che si costituisca comunque una quinta colonna pronta a obbedire a ordini esterni”.

Fu uno dei temi che caratterizzò lo scontro politico in quegli anni. Allora, era la preoccupazione che solidarietà ideologiche di gruppi operanti nei Paesi occidentali minassero la capacità di reazione delle democrazie. Oggi, sgombro da ideologie di quella fase, è tema tuttora presente nel dibattito.

Gli Stati Uniti, fortemente impegnati in Asia, si trovarono a sollecitare un maggior coinvolgimento europeo nella difesa convenzionale. Lo statista trentino fronteggiava problemi assai più aspri di quelli odierni: un Paese ridotto alla fame che aveva di fronte il gigantesco problema della ricostruzione di un’Italia distrutta.

De Gasperi, anche sul terreno dell’utilizzo delle scarse risorse finanziarie disponibili, sdoveva scegliere ed evitò di sostenere la strada semplificata dei riarmi nazionali per farsi, invece, paladino della creazione di un esercito e di una comunità politica, la CED – Comunità europea di difesa – e, quindi, della nascita di una «patria europea».

Varallo e la Valsesia si trovarono così – accidentalmente – a un bivio della storia.

Gianfranco Astori