Riprendere la vita dopo il fascismo che aveva precipitato l’Italia in guerra non fu impresa facile. Non lo fu nemmeno, dopo l’esperienza corporativa del decennio degli anni ‘30, per le forze sociali, per i lavoratori, chiamati a ricostruire il Paese e ad assumere, in questa impresa, un ruolo protagonista. Non mancarono gli elementi di novità e, fra essi, la nascita, 75 anni or sono, della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori: la Cisl. Novità perché? Intanto perché frutto del nuovo quadro costituzionale.

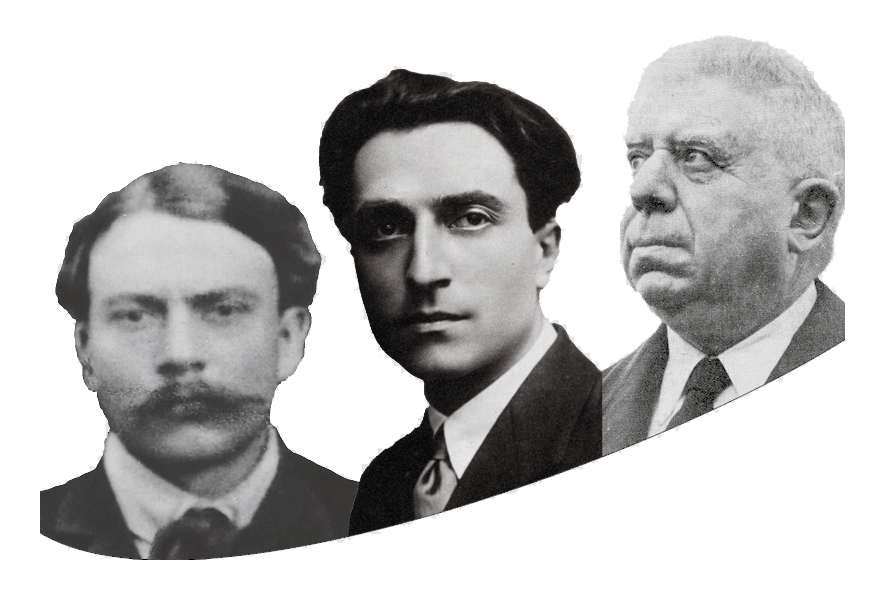

E poi perché questo sindacato, non a caso costituito con l’ambizione di essere un “sindacato nuovo” e non un nuovo sindacato, nasceva in discontinuità con le esperienze antecedenti al fascismo e da questo, con la cancellazione delle libertà, soppresse. Ripercorrere le vicende del movimento dei lavoratori del secondo dopoguerra italiano porta a incrociare figure come quelle di Giuseppe Di Vittorio e Giulio Pastore, ma anche di Giovanni Gronchi, poi Capo dello Stato (nel 1955) e dello stesso Alcide De Gasperi, determinante nel ruolo di consolidamento della democrazia nel Paese.

Il Patto di Roma per l’unità sindacale, del giugno 1944, era stato concepito dalle correnti di opinione firmatarie (socialisti, comunisti e democratici cristiani) come un passaggio fondamentale per il conseguimento di una democrazia sostanziale. Ne troviamo traccia nel carteggio – che precede di pochi giorni la sottoscrizione dell’intesa – tra Giulio Pastore e De Gasperi, con quest’ultimo che ricorda come si trattasse di ricostruire il tessuto democratico e quanto valore avesse la scelta di puntare a un sindacato unitario come strumento capace di temperare le spinte rivoluzionarie del passato in talune componenti. Si comprende, alla luce di questo approccio, la sofferenza, il travaglio che avrebbe portato, a due anni di distanza – successiva all’attentato alla vita del leader comunista, Palmiro Togliatti – alla rottura del Patto di Roma, con la dichiarazione di decadenza dagli organi dirigenti della Cgil, da parte della maggioranza socialcomunista, dei rappresentanti della corrente sociale cristiana, primo fra tutti Pastore, divenuto il capofila, dopo la morte di Grandi e l’infermità del torinese Rapelli.

In mezzo, le decisive elezioni parlamentari del 18 aprile con la sconfitta del Fronte Popolare.

Riprendere le fila di fatti così lontani può aiutare a comprendere le contese – non solo nominalistiche – che caratterizzano anche rapporti sindacali successivi. La lacerazione era la ratifica di un percorso accidentato.

Il “Patto” si basava su tre principi: democrazia interna, massima libertà di espressione e rispetto di ogni opinione politica e fede religiosa, indipendenza dai partiti politici.

Fu su quest’ultima questione, sugli scioperi definiti “politici” e non condivisi dalla corrente sociale cristiana, che si consumò lo strappo. In sintesi, sulla questione dell’autonomia del sindacato, sul suo ruolo.

E’ stata questa la caratteristica che, orgogliosamente, ha sempre rivendicato Pastore e il gruppo dirigente raccolto intorno a lui. Un connotato che, nei 75 anni di vita, ha voluto contraddistinguere il sindacato “libero”, come a lungo sarebbe stato definita nel linguaggio corrente anche la Cisl.

Sì, perchè a nascere fu, anzitutto, nell’autunno del 1948 (16 ottobre), la “libera” Cgil – LCGIL – a cui avrebbe fatto seguito (30 aprile 1950) la Cisl, frutto della confluenza di Lcgil, Fil (di impronta laica) e Ufail, sindacati autonomi. L’orizzonte era quello di una organizzazione di lavoratori che compieva esplicitamente la scelta di campo occidentale, per l’Europa. Che non intendeva considerarsi antagonista bensì interlocutrice delle istituzioni della Repubblica, non strumento di lotta di classe ma promotore di giustizia e coesione sociale. Con una propria cultura dei rapporti sociali che respingeva la visione del sindacato come ente di diritto pubblico, retaggio corporativo, per rivendicarne, invece, il ruolo di libero soggetto nella contrattazione, in omaggio a una concezione pluralista della società. Un sindacato non generato da una ideologia bensì dalla pratica della difesa dei diritti dei lavoratori.

Giulio Pastore – personalità espressione dell’approccio della Chiesa cattolica alla questione sociale all’inizio del Novecento – con un giovane professore dell’Università Cattolica, Mario Romani, ha portato una discontinuità decisiva: la Cisl non più erede dell’esperienza prefascista di alcun sindacato, neppure della cattolica Cil in cui, pure, Pastore si era formato ma in una concezione che si potrebbe definire “laburista” dove la dottrina sociale della Chiesa è una delle radici di ispirazione ma non l’esclusiva.

Per l’Italia, è un sindacato che intende essere promotore di una nuova cultura della figura e del ruolo dei lavoratori e non semplicemente una nuova organizzazione.

Si potrebbe guardare, in parallelo, al percorso di vita di Pastore: Vincenzo Saba, suo biografo, ha registrato l’evoluzione del suo pensiero sintetizzando così: “dall’uomo vecchio all’uomo nuovo”.

Così, il ragazzo che, a 12 anni, era entrato alla Manifattura di Borgosesia come apprendista attaccafili per divenire poi propagandista della Gioventù cattolica novarese e direttore del settimanale “Il Monterosa” ha fatto l’ingresso in Parlamento come membro dell’Assemblea Costituente per essere chiamato, successivamente, al governo come Ministro del Mezzogiorno e delle aree depresse.

Pastore era figlio di quella Diocesi di Novara che, in campo sociale, ha offerto alla comunità altri protagonisti ragguardevoli a cominciare da Paolo Bonomi, portatore di istanze analoghe provenienti dal mondo contadino e, quindi, fondatore della Confederazione dei Coltivatori diretti.

Pastore e Bonomi, due lottatori ispirati dalla dottrina sociale cristiana, interpreti del cambiamento di una nuova Italia democratica, per il riscatto del mondo del lavoro.

Gianfranco Astori