La settima puntata della nostra rubrica dedicata al Giubileo della Speranza. Un piccolo approfondimento e una breve meditazione sui temi che l’Anno Santo mette al centro del percorso della comunità ecclesiale, sulle sfide per tutta la società civile e su come ogni fedele può essere interrogato dalla “Speranza che non delude”.

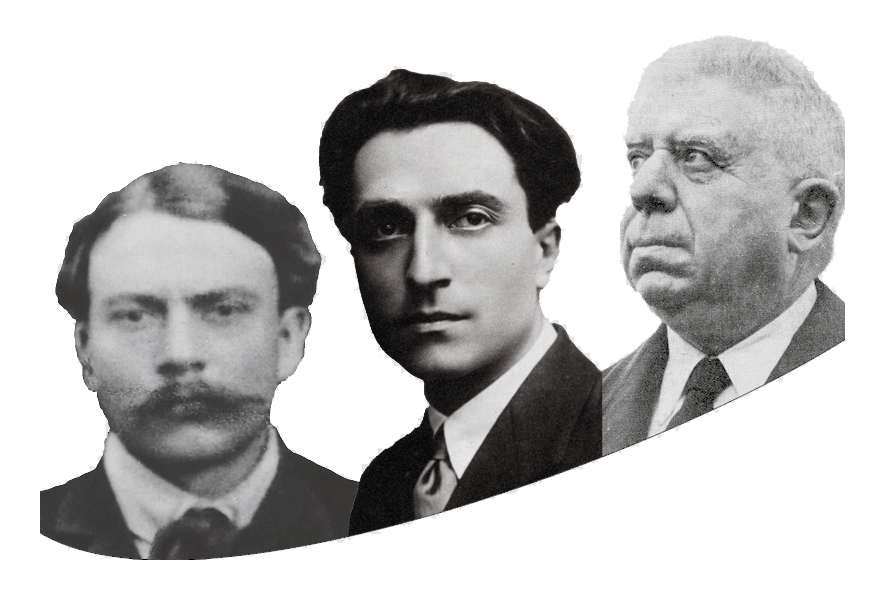

Il primo Giubileo della storia è quello del 1300, proclamato da Bonifacio VIII, che ha dato avvio alla lunga sequenza dei giubilei, con varia scadenza fino ai nostri giorni.

«Pienissima perdonanza di tutti i peccati»

Durante il XIII secolo i papi avevano concesso indulgenze speciali in occasione delle canonizzazioni, favorendo pellegrinaggi sulle tombe dei santi e dei martiri. Un largo consenso aveva attenuto l’indulgenza della Porziuncola di Assisi ottenuta da Onorio III (2 agosto 1216) e la “perdonanza” della Basilica di Collemaggio a L’Aquila, istituita da Celestino V nel 1294.

Ai vesperi del Natale 1299 una grande folla di penitenti desiderosi di purificazione si era assiepata a san Pietro in attesa di ricevere la “perdonanza” del Centesimus (si veda il testo in questa pagina ndr.), cioè per la scadenza dei 1300 anni della nascita di Gesù, con una forte tensione escatologica per l’avvento del “tempo dello Spirito Santo”. Il papa all’inizio mostrò una certa ritrosia ad accogliere la richiesta di indulgenza plenaria, legata alla crociata. L’indulgenza per i crociati era connessa all’alto prezzo di carità della loro scelta che arrivava fino a mettere a rischio la vita.

Bonifacio VIII si lasciò convincere e alla fine cedette alla pressione popolare. Solo il 22 febbraio 1300 (festa della Cattedra di san Pietro) con la bolla Antiquorum habet istituì «una pienissima perdonanza di tutti i peccati» (plenissimam omnium suorum veniam peccatorum), precisando che ciò sarebbe avvenuto a scadenza secolare, ossia «ogni anno centesimo che seguirà» (anno centesimo secuturo), con effetto retroattivo dal 25 dicembre precedente, in cui la Curia celebrava il Capodanno. Le due mete del pellegrinaggio erano indicate nella Basilica di san Pietro e di san Paolo, evocando l’antica visita ad limina apostolorum (sulle tombe degli Apostoli).

Lo studioso Righetti commenta: «è stato il primo saggio della famosa indulgenza, chiamata Giubileo, che fin da principio, e tanto più nei secoli successivi, riscosse larghissimi consensi da parte di tutti i fedeli della cristianità» (si veda il testo di G. Villani ndr.).

I giubilei seguenti: una storia di successi

Il perdono giubilare ottenne un largo consenso e successo, così che si creò l’attesa di fruirne con maggiore frequenza. Dopo cinquant’anni dal primo Anno Santo, pur essendo il papato in esilio ad Avignone, i romani fecero richiesta a Clemente VI di poter rinnovare l’indulgenza giubilare. La bolla di indizione Unigenitus Dei Filius (27 gennaio 1343) sottolineava la fonte dell’indulgenza in Cristo, elargita da Pietro e i suoi successori, e aggiungeva alla due Basiliche degli apostoli, quella di san Giovanni in Laterano per motivi devozionali, perché custodiva l’immagine acheropita del Salvatore, mentre solo nel giubileo del 1373 Gregorio XI volle incrementare la pietà Mariana mettendo tra le mete anche Santa Maria Maggiore.

Più successo ebbe il giubileo del 1400, venato dalle attese escatologiche per l’età nova, con l’introduzione del rito di apertura della “porta” nella sola Basilica del Laterano, arricchendo l’Anno Santo di uno dei simboli più importanti. Così che col giubileo del 1450, Niccolò V spostò l’accento su san Giovanni, aprendo la Porta santa nella Chiesa madre del vescovo di Roma, e mostrando ogni settimana le teste di Pietro e Paolo ivi custodite.

Sarà tuttavia solo Paolo II nel 1475 con la sua Bolla Ineffabilis Providentia (19 aprile 1470) che scandirà i tempi del Giubileo ogni 25 anni, il tempio medio di una generazione. Era il periodo della caccia alle indulgenze, che spostò l’attenzione del giubileo facendolo passare da movimento penitenziale di popolo a pratica di pietà con l’indulgenza. Sulla soglia del 1500, Alessandro VI cercò di ricuperare i toni solenni giubilari, con l’apertura della quattro porte sante, l’assoluzione dei casi riservati e la novità dell’indulgenza per le anime del purgatorio (per modum suffragii). Dopo il tornado della Riforma protestante, il giubileo del 1525 e soprattutto quello del 1550 assunsero un tono caritativo verso i pellegrini, poveri e carcerati (Filippo Neri), e si sostenne fortemente la predicazione al popolo. Si arrivò al giubileo del 1600 (Clemente VIII) che coniugò l’indulgenza plenaria della misericordia divina con l’espressione tangibile della carità fraterna, trasformando Roma nella “Santa Gerusalemme”.

Fino ai nostri giorni

Se nell’Ottocento non venne indetto nessun giubileo per le situazioni politiche in cui versavano la Chiesa e il Papato, i giubilei del Novecento segnarono la ripresa dell’evento. Anche dopo il Vaticano II, quando Paolo VI pur tra perplessità lo indisse nel 1975, il Giubileo ottenne grande consenso e partecipazione. Così fu anche il Grande Giubileo del 2000 di Giovanni Paolo II e l’attuale giubileo del 2025 di Papa Francesco che hanno riportato l’accento sulla natura spirituale e penitenziale dell’evento, moltiplicando i santuari e le mete, le facoltà concesse ai confessori, e mettendo al centro il perdono sacramentale e il rinnovamento spirituale.

Mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara

L’articolo integrale con tutti gli articoli dal territorio della Diocesi di Novara si potranno trovare sul nostro settimanale in edicola a partire da venerdì 23 maggio. Il settimanale si può leggere abbonandosi o acquistando il numero che interessa cliccando direttamente qui.

Tutti i testi della Rubrica sul Giubileo sono raccolti nella pagina dedicata.